皆さんは「口腔機能低下症」という言葉を聞いたことありますか??

「口腔機能低下症」とは、お口の元気が低下した状態で栄養の偏りやエネルギー不足になり、全身の健康に悪影響を及ぼすこと

咀嚼や嚥下、発音、唾液分泌、口腔衛生などの口腔内の基本的な機能が低下した状態のことを指します!

⚠️日常生活の中でこんな症状がある方は要注意⚠️

・食べ物が口に残るようになった

・硬いものが食べにくくなった

・食事の時間が長くなった

・食事の時にむせるようになった

・薬を飲み込みにくくなった

・口の中が乾くようになった

・食べこぼしをするようになった

・滑舌が悪くなった

・口の中が汚れている

原因

・筋力の低下

口周りや舌の筋肉の萎縮や弱化

・歯の喪失や歯周病

咀嚼効率の低下

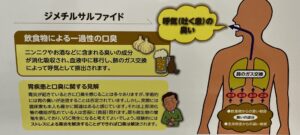

・口腔乾燥症(ドライマウス)

唾液分泌の減少

・慢性疾患

糖尿病、パーキンソン病などによる口腔機能低下

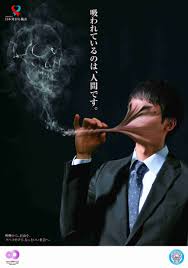

・生活習慣

喫煙や不適切な口腔ケア

影響とリスク

・栄養不良

咀嚼、嚥下障害により十分な栄養摂取が困難になる、体重減少などが起こる

・感染症

口腔内の衛生状態悪化に伴う口腔内感染や誤嚥性肺炎リスクの増加

・全身疾患の悪化

口腔状態が全身の健康に影響を及ぼす、虫歯や歯周病の悪化など

・社会的影響

発音や会話困難によるコミュニケーション障害や認知症の進行など

予防と対策

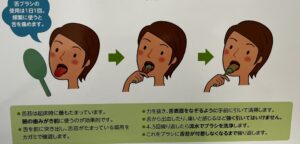

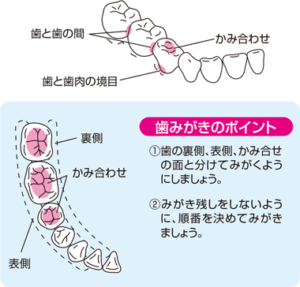

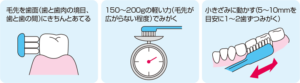

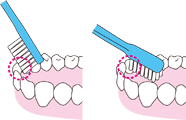

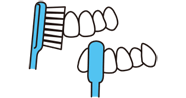

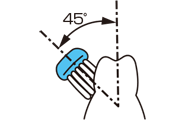

・定期的な歯科検診と口腔ケア

・舌や唇の運動、咀嚼訓練や嚥下訓練のリハビリ

・バランスの良い食事と適切な食形態の工夫

・口腔内の乾燥予防、唾液分泌を促す工夫(ガムや飴の使用:誤嚥に要注意)

口腔機能低下症の検査種類

①口腔衛生状態不良(口腔不潔)

舌苔の付着度を見ることによってお口の中の清潔度を検査

②口腔乾燥

お口の中の水分量を検査

③咬合力低下

噛む力(咬合力)を測定

④舌口唇運動機能低下

口唇、頬、舌の動きを検査

⑤低舌圧

舌の力(舌圧)を測定

⑥咀嚼機能低下

グミゼリーを噛んで咀嚼能力を検査

⑦嚥下機能低下

嚥下機能を調べるためにアンケートを実施

口腔機能低下症は高齢化社会において重要な健康問題の一つでもあります

適切な予防と早期発見、早期対応を行い、これからの生活や健康促進につなげていくことが可能です!

口腔機能低下症の検査は当院でも幾つか実施しておりますので気になる方はぜひお問い合わせください✨